| �����@�^�u�@�z�[���y�[�W�@ �@�@�@Nakajipark�ւ悤�����@�����^�u�@���V��w�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����o�V���̌o�ϋ����Ɂu���u���v�ɂ��ď����܂����i�P�Q���j �@�P�Q���Q�U�����̓��o�̌o�ϋ����ɁA�u���u���A�����x�����ڂɁv�Ƃ����_�l�������܂����B �@���u���́A�r�b�g�R�C���̋��P�ƒ�����s�̃r�W�l�X���f���Ɋw��ŁA�����x�����߂Ă���Ƃ������e�ł��B �@�ˏڂ����́A�ȉ�����ǂ����B https://www.nikkei.com/article/DGXKZO53785020V21C19A2KE8000/ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���uXRP MeetUp Japan�v�ɓo�d���܂����i11���j �@XRP�~�[�g�A�b�v�Ƃ��̂́A�uXRP�v�Ƃ������z�ʉ݁i�u���b�v���v�Ƃ��Ă�܂��j������Ȃ�������l�����̃R�~���j�e�B�̃C�x���g�ł��B �@�����ŁA�uXRP�̗��p�g��ƃf�W�^���ʉ݂̗���v�Ƃ����^�C�g���ōu�����s���܂����B �@�����̕�����A�u�荞�݂��s���ʔ��������v�u���L�����_�ŎQ�l�ɂȂ����v�ƍD�]�������݂����ł��iTwitter�̃R�����g�j�B �@�������̃T�C�g�ŁA�܂Ƃ߂��ڂ��Ă��炢�܂����B ���R�C���e���O���t�̋L�� �u��s�������ʼn��z�ʉݎ�����̐ݗ����v ����������XRP�̃N���X�{�[�_�[���p�g��Ɍ���������R�C���|�X�g�̋L���@ �wXRP�̗��p�g��ƃf�W�^���ʉ݂̗���x�A�t�^�[�r�b�g�R�C�������搶������@�@https://coinpost.jp/?p=117092 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

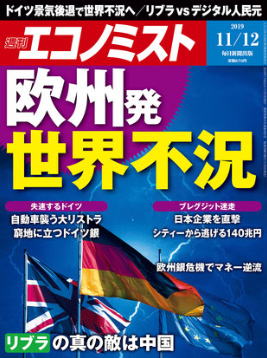

| ���w�G�R�m�~�X�g���x�ɁA���u���ɂ��ď����܂����i11���j �@�w�T���G�R�m�~�X�g���x��11��12���ɁA�V�f�W�^���ʉ݁u���u���v�ɂ��ď����܂����B �@�^�C�g���́A�u���u�����И_�̐^���F�h�����������u���E����v�\�z�A�]���荞�ދ��z�̒ʉݔ��s�v�v �@�ƂȂ��Ă��܂��B �@�ˏڂ����́A�����炩��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w�T���V���x�ɁA���u���ɂ��ď����܂����i10���j �@�w�T���V���x�i10��17�����j�ɁAFaceBook�̐i�߂�V���ȃf�W�^���ʉ݂ł���u���u���v�ɂ��ď����܂����B �@�^�C�g���́A�u�r�b�g�R�C���̔�ł͂Ȃ��I�@�Љ��h�邪��FaceBook�w���u���x�v�ƂȂ��Ă��܂��B �@���u���̎d�g�݂�C���p�N�g�A�ǂ������e���̓��ǂ��������Ă���̂��A�Ȃǂɂ��ď����܂����B �@�ˏڂ����́A�����炩��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���p�l���f�B�X�J�b�V�����̎i��߂܂����i4���j �@4��11���ɒ鍑�z�e���ŊJ�Â��ꂽ�uSWIFT�y�C�����c�E�C�m�x�[�V�����E�t�H�[�����v�ŁA�p�l���̃��f���[�^�[�i�i��j�߂܂����B

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���u�킪���ɂ�����L���b�V�����X���̓W�]�v �@�@�@�w���{������Z���Ɂ@��������x�i2019�N4�����ANo.127�j �@���{������Z���ɂ̒�������ɁA�L���b�V�����X���ɂ��ď����܂����B �@�@�L���b�V�����X���������炷�v���A�A�L���b�V�����X���̂R�̕ǁA�B�L���b�V�����X����i���̎���A�C�킪���̑Ή��̂���� �@�Ȃǂɂ��ďq�ׂĂ��܂��B �@�ˏڂ����́A�����炩��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�����k��̖͗l��KPMG�̋@�֎��Ɍf�ڂ���܂����i3���j �@KPMG�̋@�֎��uKPMG Insight�v�i3�����j�ɁA���k��̖͗l���f�ڂ���܂����B �@�e�[�}�́A�u�f�W�^������̊v�V�I�Z�p�F�u���b�N�`�F�[���̉ۑ�Ɩ����v �@�����o�[�́A�ȉ���4���ł����B �@�@�R�c���i�݂��كt�B�i���V�����O���[�v�E�ꖱ���s�����j �@�@�_�c����i�}�l�[�t�H���[�h�t�B�i���V����������ЁE�В��j�@ �@�@�����^�u�i���V��w�����j �@�@���C�ѐ����iKPMG�W���p���E�t�B���e�b�N���i�x�����E�����j �@ �@�u���b�N�`�F�[���̍���̗��p�������āA�Ȃ��Ȃ��L�Ӌ`�ȋc�_���ł����Ǝv���܂��B �@�� �ڂ����́A�����炩��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���L���U�C�ɘA�ڂ��s���܂����i2019�N1���`�S���j �@�w�T�����Z��������x�ɂ����āA�u���ύ��x������v�Ƃ����A�ڂ��s���܂����B �@�S����10��ɂ킽��A�ڂŁA������σV�X�e���̍��x������A�ŋ߂̃��e�[�����ω��v�̓����A �����āA���z�ʉ݂�u���b�N�`�F�[���܂ł��Ђ낭�J�o�[�������̂ƂȂ��Ă��܂��B �@���ςɂ������̂�����́A���Ђ���ǂ��������B �@�@��P��i1��28�����j�@�u�Ȃ��A���ύ��x���Ȃ̂��v �@�A��2��i2��4�����j�@�@�u������ς̍��x���@�`���_���ς���RTGS�ց`�v �@�B��3��i2��11�����j�@�u������ς̍��x���A�`�h�R�����u�X�̗��h�I�v�V�v �@�C��4��i2��18�����j�@�u������ς̍��x���B�`�C���e�O���C�e�b�h�E�V�X�e���v �@�D��5��i2��25�����j �@�u�������ς̍��x���@�`���A���^�C���E���e�[���y�C�����g���v �@�E��6��i3��4�����j�@�@�u�������ς̍��x���A�`���o�C���E�y�C�����g���x����24���Ԍ��ρv �@�F��7��i3��11�����j �@�u�������ς̍��x���B�`���o�C���E�y�C�����g�Ŏ��c�������{�v �@�G��8��i3��18�����j�@ �u�m���o���N�v���[���[�̑䓪��SWIFT gpi�v �@�H��9��i3��25�����j�@�u�r�b�g�R�C���̏Ռ��v �@�I��10��i4��1�����j�@�u�u���b�N�`�F�[������J�����ς̖����v �@�ˁ@�ڂ����́A��������B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w����@��Ƌ��Z�_�x����������܂����i2019�N5���j �@�o�ł���4�N���o���āA��3���ƂȂ�A�v�łT�C�O�O�O���ƂȂ�܂��B �@���N�A���ȏ��Ƃ��ĂR�O�O���قǂ��̗p����Ă���A����ȊO�ɂ��A��ʏ��X�ŔN�ԂQ�O�O�����x������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B �@�R���X�^���g�ɔN�ԂT�O�O���قǂ̎��v������Ƃ������ƂŁA�悩�����ł��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w���σV�X�e���̂��ׂāx�i��3�Łj����������܂����i2019�N4���j �@�����5���ƂȂ�܂��B �@1,000���̑����ŁA����ŗv�łV,500���ƂȂ�܂��B �@�S�ʉ����ł̏o��(2013�N)����U�N�ƂȂ�܂����A���ǂ��Ē����Ă�����A�ǂ����L��������܂��B �@����ŁA�u���ׂăV���[�Y�v�Ȃǂ̐�发�����킹���v�̔��s�������P�O�������܂����B �@ �@���|�̃x�X�g�Z���[�i100�����Ƃ��j�Ȃǂɔ�ׂ�ƁA���X���鐔���ł����A �@�܂��A��发�Ƃ��ẮA�܂��܂��̐������Ǝv���܂��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���@�w�A�t�^�[�E�r�b�g�R�C���x�̑т��s���N�ɕς��܂����i2018�N12���j �@�@�r�b�g�R�C�����ꂪ��\�������̂ɍ��킹�āA�{�̑т��ύX����܂����B �@�@�]���̉��F����A�V���b�L���O�E�s���N�i�H�j�̑тɕύX�ł��B �@�@�u�o�u�������I�����������Ƃ��\������w���̓W�J�x�Ƃ́E�E�E�E�I�H�v�Ƃ���搂�����ɂȂ��Ă��܂��B �@ �@����ŁA�܂����ڂ��W�܂�Ƃ悢�̂ł����D�D�D�B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w�O���ς�CLS��s�x�������ɂȂ�܂����i2018�N7���j �@���s����1�N���ŁA2���̑����ł��B �@���l�D�݂̒n���Ȗ{�ł����A�R���X�^���g�ɖ����o�ׂ������Ă���悤�ŁA���ꂵ���ł��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w�A�t�^�[�E�r�b�g�R�C���x�i�V���Ёj���o�ł���܂����i2017�N10���j �@�u�r�b�g�R�C���͏I������v�u�u���b�N�`�F�[���͂��ꂩ��{�ԁv�Ƃ����h���I�ȑт����Ă��܂��B �@�r�b�g�R�C���ɂ��ẮA�������ꂽ�������̂ł����A�{���ł́A�����āA�r�b�g�R�C���̉e�̕����ɂ��Ă��A�ڂ����G��Ă��܂��B �@�܂��A�u���b�N�`�F�[���ɂ��ẮA���Z����ɂ����鉞�p��A������s�ɂ��u�f�W�^���ʉ݁v�̔��s�Ɍ����������ɂ��ď����Ă��܂��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w���Z�ǖ{�x�i��30�Łj���o�ł���܂����i2017�N3���j �@���Z�ǖ{�̉����łł��B �@���Łi1950�N�o�Łj����A�ł��d�˂邱��70�N�߂��ɂȂ��Ă���A����ŁA���悢��L�O���ׂ��u��30�Łv�ł��B �@���s�����́A�v�Łu43�����v�ɂȂ�܂��B �@�тɂ́A�u���Z�e�L�X�g�̒�Ԓ��̒�ԁv�u�{���ɑ�Ȋ�{���w�ԂȂ炱��1���v�Ə�����Ă��܂��B �@���{�̑�w�ŁA�ł������g���Ă�����Z�_�̃e�L�X�g�ł��B �@����Ƃ������p�����肢���܂��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w�O���ς�CLS��s�x���o�ł���܂����i2016�N2���j �@2���ɁA���m�o�ϐV��Ђ��A�w�O���ς�CLS��s�x�����s����܂����B �@���ϊW�̏��ЂƂ��ẮA�@�w���σV�X�e���̂��ׂāx�A�A�w�،����σV�X�e���̂��ׂāx�A�B�wSWIFT�̂��ׂāx�Ɏ����ŁA4���ڂƂȂ�܂��B �@����̃e�[�}�́A�u�O���ρv�ł��B �@�O���ςɂ́A�u�����ɔ������σ��X�N�v�i�u�w���V���^�b�g�E���X�N�v�Ƃ����܂��j�������̂ł��B �@���̃��X�N���Ȃ������߂ɁA�ݗ����ꂽ�̂��uCLS��s�v�ł���A����A���E�̃C���^�[�o���N�̊O���ς�80����S���Ă��܂��B �@�{���ł́A�u�O����v����u�O���ρv�̎d�g�݂܂ł�������������ŁA����CLS��s���ݗ������Ɏ������̂��ɂ��ĉ�����Ă��܂��B �@���̂����ŁACLS��s�̋@�\������ɂ��āA�ڍׂɐ������Ă��܂��B �@���I�r�ɂ́A�u�t�����g�E�~�h���E�o�b�N�̊O�W�ҁA�K�ǂ�1���v�ƂȂ��Ă��܂��B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���wSWIFT�̂��ׂāx�������ɂȂ�܂����i2015�N2���j �@����ŁA��6���ł��B �@1,000���̑����ŁA�v7,000���ƂȂ�܂��B �@���������A�}�[�P�b�g�W�҂�SWIFT�ւ̊S�������Ē����Ă��邱�Ƃ͂��ꂵ�����Ƃł��B �č�NSA�ɂ��SWIFT�̃f�[�^�E�^�b�s���O����A����ɑ���f�[�^�E�v���e�N�V�������Ȃǂ�����A �܂��ASWIFT���V���Ɂu�T���N�V�����E�X�N���[�j���O�v��uKYC���W�X�g���[�v�Ƃ����R���v���C�A���X�֘A�� �V�����T�[�r�X���n�߂���Ƃ������ƂŁASWIFT�ɂ͈��������A���ڂ��W�܂��Ă�����̂Ǝv���܂��B �@ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���w�،����σV�X�e���̂��ׂāi��2��)�x�������ɂȂ�܂����i2015�N12���j �@����ŁA��6���ł��B �@1,000���̑����ŁA�v9,000���ƂȂ�܂��B �@ �@�u��发�ł��̐����͂������ł��ˁI�v�ƕҏW�҂������Ă��܂��B �@���̌��ϊ��Ԃ̒Z�k���iT+�P���j���i�߂�ꂽ�肵�Ă���̂ŁA�܂��S�����܂��Ă���̂��� ����܂���B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�����^�uFaceBook�F�@https://www.facebook.com/nakajipark �@�����[�~�t�@���y�[�W�F https://www.facebook.com/pages/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%82%BC%E3%83%9F%E9%BA%97%E6%BE%A4%E5%A4%A7/165499636878566?ref=ts |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�����{��s�ɂ����錈�ϊ֘A���ǂ̐��ځ�

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���̃z�[���y�[�W�Ŏ�����Ă���ӌ�����͂��ׂĕM�Ҍl�̂��̂ł��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Copyright�i���j�@�����^�u�AAll Rights Reserved. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���ӌ��E�����z�́Anakajipark�A�b�g�}�[�Nmercury.ne.jp�@ �܂ŁB�@�@�R�����g�̑��t�͂�������B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A�b�g�}�[�N�����ɕς��Ă��������F���f���[���h�~��ł��j �@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||